2日目(4/16)浪江から富岡ゴール 33kmほど+JR(大野→夜の森)

|

| 緑:2日目(4/16)のルート記録 赤:モデルコース |

前日の雨もあがって朝から気持ちよく晴れた。

河口へ向かって走る請戸川沿いの土道に、ケーン、ケーンと雉の声が響く。

私たちの気配に驚いた雉の雄や雌が慌てて藪から飛び立っていった。

川面が朝日に照らされて輝いている。

川向うは満開の桜並木だ。

午後になると強くなった風も、このころはまだ穏やかだった。

請戸漁港に立ち寄ると、漁を終えた漁船が荷を整理しているところだった。

おいしい「請戸もの」の基地だ。

漁業の活気はどこまで戻ったのだろう。

|

| 朝の請戸川 |

|

| 新旧交代 津波でやられたと思われる枯木と、今後のために栽培されている松の苗木 |

|

| 請戸川河口 |

|

| 請戸川沿いから はるか山の端に風力発電の風車が並んでいた |

|

| 請戸漁港 |

海近くに出たら風が強くなって、つば広の帽子は煽られて被っていられない。

二人とも帽子をリュックに仕舞ってざんばら髪で走った。

漁港から海岸線に沿って南下してゆくと震災遺構の請戸小学校がある。

ちょうど管理の女性が出勤してきたところだったが、まだ開館時間前だ。しばらく待っていただければと誘われたが、まだこれから走っていかないといけないので残念ながらご遠慮する。海岸近くにあるこの小学校では、直線1.5kmほどの距離にある標高40mほどの丘(大平山)に田んぼの畦道を走って避難して児童職員全員が助かっている。学校の周辺は一面の平らな田畑で津波を避けようがない、よく遠くの丘へと走る判断をできたものだと思う。

|

| 震災遺構 請戸小学校 壁面には児童が描いたらしいタイル絵が残る |

|

| 請戸小の避難ルート概要 平らな田畑の畔を走って大平山へ |

|

| 右端の請戸小学校から左端の山間部へと中央の田畑を走って逃げた |

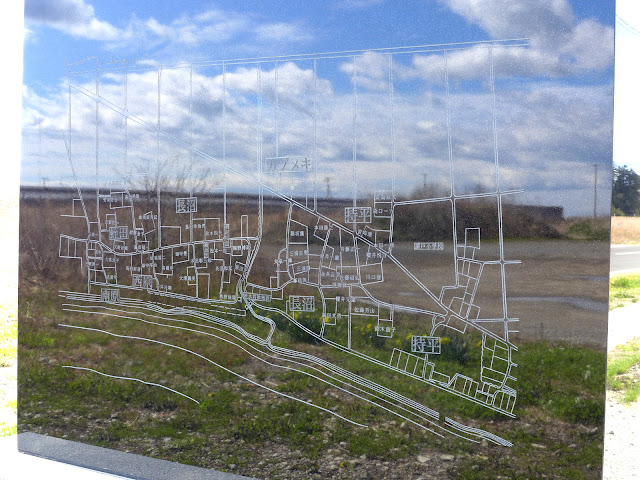

路上に震災碑があった。今は見渡す限り草茫々のこの地には震災前まで人々の暮らしと豊かな田畑があったのだろう。碑文には当時の地図と住人たちの名前が刻まれていた。「ここに離散した住民のふるさとへの想いと複合災害の記憶を後世に伝えるため、記念碑を建立する。」還りたいが津波による破壊と原発事故で帰れない、文言は悲しかった。

|

| 大震災記念碑 刻まれた文言がやるせない 私たちが映り込んでいる |

|

| 記念碑の裏面には当時の家々を示す地図と名前が |

まっすぐに走れないほどの強風にふらふらとしながら、震災伝承館にたどり着く。東日本大震災・原子力災害伝承館。立派な建物は工業団地として整備が進む一角にあった。津波で電源が失われた原発に人海戦術で電源ケーブルを何kmも引き回した人々。被爆線量をモニターしながら消火活動に尽力した消防士の防護服。展示はどれも生々しく、その後の住民強制避難の歴史とともに目が離せない。余裕があればもっとじっくり見たかった。

|

| 伝承館 左地図の上端に双葉駅、左下端に大野駅 |

いよいよ双葉町の中心部に近づいてゆく。朽ちた廃墟街でも現れるかと思っていたが、多くは一見普通に見える住宅が並んでいる。拍子抜けしてよく見ると、しかしそれらはどれもこれも無人だ。玄関前や庭には雑草が生え、病院などの大きな建物では風化が進みつつあった。

南北に走る国道6号を越えたらJR双葉駅は眼の前にある。ここだけはピカピカの新品で、現代的デザインの駅舎が迎えてくれる。今の今まで走り抜けてきたゴーストタウンとの対比にくらくらする。双葉町で人の姿を見ることができたのはこの駅前の一角だけだった。たった「170」という双葉町居住人口の数字が頭をよぎる。ここをどうしてゆくのだろう、どうなってゆくのだろうか。

|

| 双葉駅へ向かう途中には一見現役の無人家屋が累々 |

|

| JR双葉駅 ここだけは新品の街だ |

モデルコースでは国道6号の交通量が多いため双葉駅から大野駅までJRを利用することになっているのだが、この区間は福島第一原発から最も近く国道沿いに中間貯蔵施設があるため、ぜひ走っておきたかった。いざ6号に沿って走り始めてみると、しっかりとしていた歩道が進むにつれて細くなったりなくなってしまう区間もあり、確かに慎重を要する。

そのうちに道路の左右に帰宅困難地域と一般進入禁止の表示とバリケードで閉ざされたエリアが出始めた。バリケードを通過できるのは作業車などライセンスを持っている車に限られているようだ。ところどころに円柱形や四角形のモニタリングポストが設けてあり、空間線量が表示されている。概ね、0.1~0.6μSv/hでJR大野駅などと同程度の数値だった。

福島第一原発まで直線距離2.8kmの最近接地点に差し掛かる。原発は、一般進入禁止のバリケードの彼方に見えた建屋がそうだったのだろうか。手前に見えているのは、灰色や灰緑色のシートで覆われた多数のパッケージ。これが汚染土などを入れた中間貯蔵施設なのだろう。道路との間に緩衝地帯があるので近くから見ることはできなかったが、暗い色のその存在からは無言の圧力が感じられた。

|

| 車が行き交う国道6号沿いの桜と空中放射線量モニタリングポスト |

|

| 福島第一原発へ続く道 この先は入れない |

|

| 国道沿いから原発方面 中央遠くに見えるのが原発建屋か? 手前灰色と灰緑色のカバーが架けられているのが汚染土を入れた中間処理施設 |

いよいよ路肩も狭くなって、大型車両が向こうから走ってくると足を止めて脇にどいてやり過ごさないと危険を感じる。後ろに付いて走ってくる妻の様子を気にしつつ、そろそろ国道から離れたいと思い始めた頃、予定していた中央台交差点に達した。

中央台からは国道から離れて県道252が大野駅へつながっている。やれやれとほっとして252を走り出してみると、あに図らんや「自転車と歩行者通行禁止」の看板が立っていた。車は平気で通っているから、さてはと思うところはあったがこの道を通らなければ大野駅まで大きく迂回しなければならない。もし止められるようなことにでもなったらヒッチハイクをしようと腹を決めてそのまま走っていった。中央台から大野駅まで1.5kmほど、今日ではもはや検問のようなことは行われておらず特段の問題なく通過することができた。

大野駅に設置されていたリアルタイムの線量表示パネルで確認したところ、案の定、中央台から通ってきた道路から北側に100mほど離れたところに放射線量のホットスポットがあるのだった(*)。気流の流れなどの影響で原発から離れたところにホットスポットが出現することがある。かつては、国道6号自体も自転車・徒歩通行禁止の時代があった。短時間に高速で窓を閉じて通過できる車はよいが、徒歩などは被ばく量との関係で禁止されていたのだ。今でもそうした区間が残っている現実に緊張感を覚えた。

* 大熊町放射線モニタリングシステム

https://radio.okuma-town.jp/map/index

国道6号中央台から大野駅に向かう道路の100mほど北側に測定ポイントがあり、駅周辺の線量が0.1μSv/hであったのに対してその場所では5μSv/h近かった。

|

| 大野駅にも表示されていたモニタリング値 中央台から走ったコース(赤矢印)の近くにホットスポットがあった |

大野駅も新品の駅舎で、その西側(原発と反対方向)には「クマSUNテラス」と明るい名前の新しい交流施設が作られ人々で賑わっていた。ファミマも入っている。ここで遅めのコンビニおにぎり昼食。日差しが暖かで、車の多かった国道エリアを終えた安心感で急にお腹が空いた。

|

| JR大野駅と駅向こうに新設された交流施設「クマSUNテラス」 |

|

| 「クマSUNテラス」の案内板と大野駅のモニタリングポスト |

さて、このあとの夜ノ森駅周辺の有名な桜並木は日が傾く前にゆっくりと観たい。大野駅でちょうど次の列車に時間が合ったので夜の森駅まで一駅乗ることにした。

さて、夜の森(よのもり)。満開の桜が迎えてくれた。ただ前日の風雨とこの日の強風は桜散らし。最盛のピークまでには届かなかったようだ。南北に2kmほど伸びる直線の車道両脇に桜が並び、道路の上に枝を伸ばして桜のトンネルができている。

桜、桜、桜。しかし、この地域が帰宅困難区域であったときには誰にも見てもらえないままに桜の樹は花を咲かせ花を散らしていた。帰宅が可能になった直後の様子を、後で聞いた地元の人は「廃墟のようでした」と語った。今日では、周りに明らかに建て替えた新しい住居もそれなりにあり、玄関先には幼児の三輪車なども見えた。町の体育館は、建物は古びていたがマイクロバスが停まっていて再び使われ始めている様子が伺えた。散った桜の花びらで覆われた体育館の広場で一休みしながら、この地域のこれまでの苦難と、決して明るいばかりではないだろうこれからのことを思った。

|

| 夜の森の桜並木 |

|

| 路面の自転車道表示まで桜色だ(右) |

さて、2日間の走り歩き旅のゴールも近い。車の通りの少ない車道を走って富岡川の河口まで進んでみた。あの日津波が逆流したであろう河口には強い西風に白波が立っていたものの平和な光景があった。

|

| 富岡川の河口と足元に咲いていた野花たち |

河口から少し引き返したところにある富岡町総合体育館で温水シャワーを浴びさせてもらってすっきり。暗くなりかけた国道を富岡駅に向かう途中の料理屋で夕食をとる。若い夫婦が切り盛りしている気持ちの良い店で、厨房から赤ちゃんの泣き声が聞こえてきた。私たちは男の子4人を育てたのですよと奥さんに話すと、愛おしそうに連れてきてくれた生後半年ほどの赤ちゃんのよく太ったむちむちの姿を目にして、震災後の復興期に生まれたこの子の将来を思い、富岡町の将来を思い、福島の将来を思った。

コメント